近日,北京林业大学生物科学与技术学院/林木遗传育种全国重点实验室杜庆章教授、张德强教授联合山东农业大学刘丽君教授团队在国际期刊Plant Biotechnology Journal发表了题为Natural variation in PtobZIP18 confers the trade-off between stem growth and drought tolerance in Populus的研究论文。本研究发现了一个以PtobZIP18转录因子为核心、平衡调控茎干生长与抗旱能力的基因模块。研究发现,在干旱胁迫下,PtoCIPK9通过磷酸化作用降低PtobZIP18蛋白稳定性,同时PtoWRKY19则通过抑制PtobZIP18启动子活性来下调其转录水平,以此形成了对PtobZIP18的双重调控模式,从而抑制了下游靶基因PtoGATL3和PtoCESA3以及PtoDUF1635的表达。该基因模块显著影响了杨树木质部的水分运输能力及植株整体抗旱性。自然变异分析揭示了PtobZIP18单倍型(Hap1/Hap2)的地理适应性分化。在低纬度(水分相对充足)地区,基础转录活性较高(PtobZIP18hap1)的品种更为普遍,表现出茎干生长优势;基础转录活性较低(PtobZIP18hap2)的品种在高纬度(干旱频发)地区占主导,更加抑制生长并促进木质部适应性发育(如导管变密、导管管腔变小),显著增强了抗旱性。本研究为理解以PtobZIP18为核心的茎干适应性发育调控网络提供了重要突破,为培育兼具高产与抗旱性的优良品种奠定了分子基础。

干旱胁迫是制约植物生长发育并影响其地理分布的关键环境因素。在全球气候变化背景下,植物面临的干旱挑战日益加剧。木本植物中,茎的发育是驱动生长的核心过程,此过程中形成的木质部导管作为水分运输的主要通道,展现出对干旱胁迫的关键适应性。

1.PtobZIP18是干旱胁迫下茎适应性发育的关键调控因子

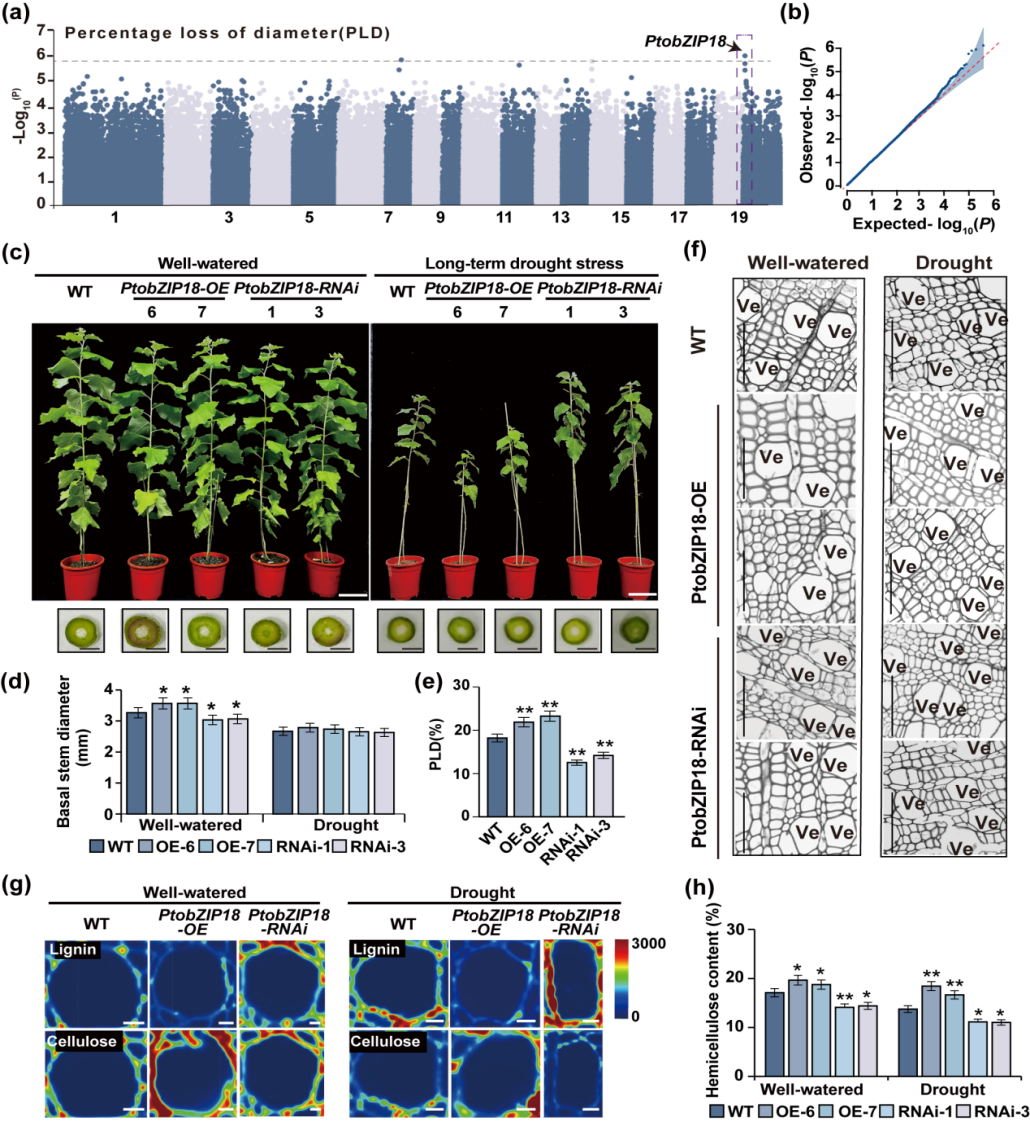

研究表明,干旱胁迫下茎干直径损失百分比(PLD)是反映茎部旱胁迫响应的直观且有效参数,可作为研究干旱影响茎适应性发育的关键指标。基于毛白杨种质群体在干旱胁迫下的PLD表型,研究人员鉴定到协同调控旱胁迫响应与木质部发育的关键基因PtobZIP18(图1a, b)。水分充足条件下,与野生型相比,PtobZIP18过表达(PtobZIP18-OE)株系表现出茎基部直径增大、导管密度降低及导管腔面积显著增加(图1d, f)。细胞壁成分分析显示,其木质素含量显著降低,而纤维素和半纤维素水平升高(图1g, h)。然而,在干旱胁迫下,这些在水分充足时促进生长的结构特征(如大导管腔)和成分变化(低木质素),却导致PtobZIP18-OE植株的茎部水分传导率、茎水势和相对含水量(RWC)均显著低于野生型;相反,PtobZIP18敲低(PtobZIP18-RNAi)植株则呈现相反表型。这表明,PtobZIP18过表达虽能促进水分充足条件下的茎干生长,但其诱导的木质部结构(如导管稀疏)和细胞壁成分(如低木质素)在干旱下更易发生栓塞,损害水分运输与保水能力,最终显著降低植株抗旱性。

图 1 转基因杨树在正常和干旱条件下的形态和生理特征

2. PtobZIP18通过调控木质部发育来影响茎干生长和抗旱性

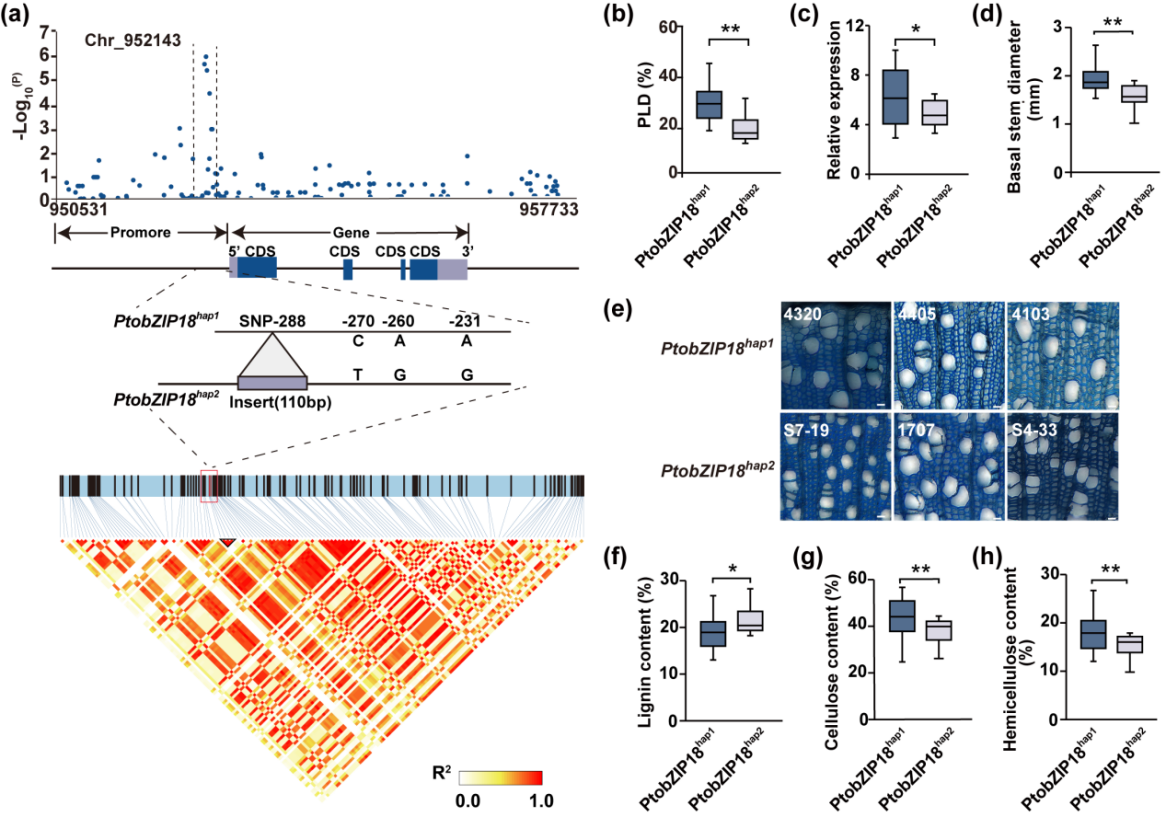

群体遗传学分析揭示,PtobZIP18启动子区域存在一个特定单体型(包含一个110 bp的SV结构变异和3个SNP突变),其中PtobZIP18hap1单倍型与更强的生长潜力相关,而PtobZIP18hap2与更高的导管密度和木质素含量相关(图 2a, d和f)。两种单倍型地理分布频率显示,PtobZIP18hap1主要分布于湿润的南部气候区,而PtobZIP18hap2等位基因主要分布于干旱的西北气候区。这种单体型频率随气候梯度变化的格局,为PtobZIP18单体型变异驱动毛白杨气候适应性提供了直接的群体遗传学证据。

图 2 PtobZIP18的自然变异赋予杨树茎生长和耐旱权衡

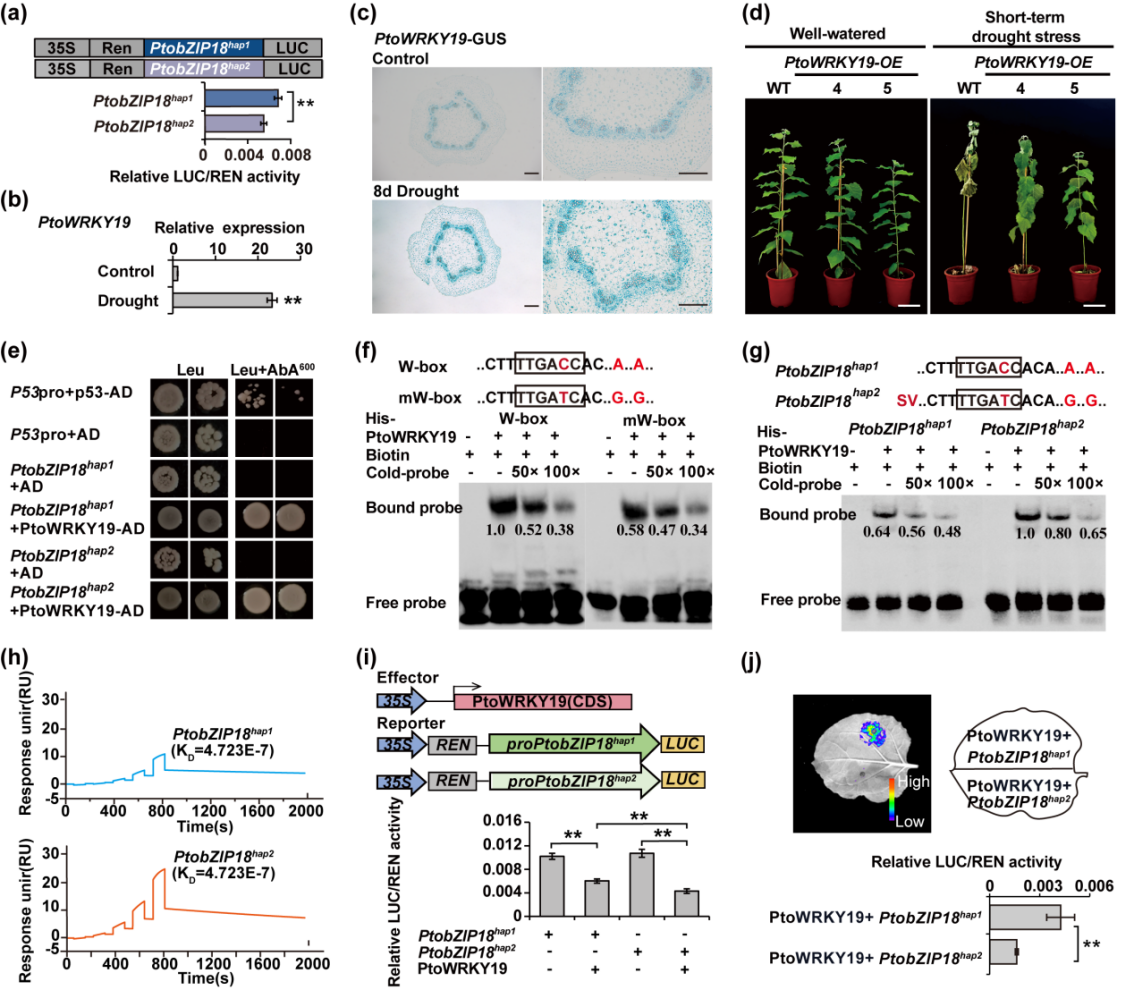

3. PtobZIP18启动子等位变异影响上游抑制因子PtoWRKY19的结合能力

为阐明PtobZIP18自然变异的调控机制,通过整合其启动子序列变异、长期干旱胁迫转录组数据及组织特异性表达谱,筛选并鉴定出其上游调控因子—PtoWRKY19。RT-qPCR 与 GUS 组织染色证实,PtoWRKY19在杨树木质部中特异表达,且其表达在干旱胁迫下的茎部显著上调(图 3b, c),表明其主要在茎干响应水分亏缺过程中发挥功能。短期干旱胁迫实验表明,过表达PtoWRKY19的转基因株系存活率显著提高,证明PtoWRKY19是干旱耐受性的正调控因子 (图 3d)。分子实验进一步揭示,PtobZIP18启动子的单倍型变异显著影响转录因子PtoWRKY19对其启动子的结合亲和力:PtoWRKY19对PtobZIP18hap2启动子序列表现出更强的结合能力(图 3e-g)。鉴于PtoWRKY19是PtobZIP18转录活性的抑制因子,其对PtobZIP18hap2启动子更强的结合能力直接导致了对PtobZIP18基因表达的更强抑制作用。

图 3 PtoWRKY19抑制PtobZIP18hap1和PtobZIP18hap2的启动子活性

4.干旱通过干扰PtoCIPK9介导的磷酸化来降低PtobZIP18蛋白稳定性

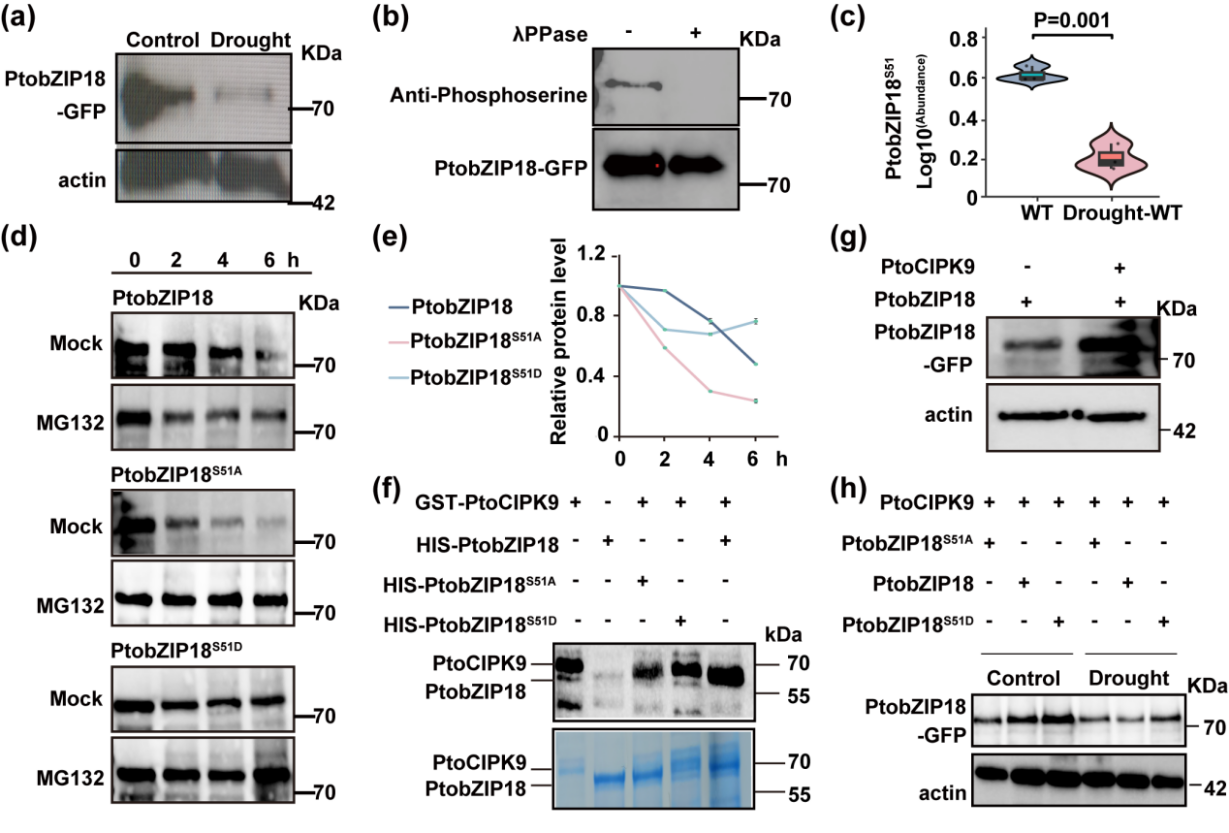

研究发现干旱胁迫诱导茎组织PtobZIP18 蛋白降解(图 4a)。鉴于 bZIP 蛋白稳定性常受磷酸化调控,利用抗磷酸化丝氨酸/苏氨酸抗体进行免疫印迹分析,发现干旱导致的PtobZIP18 丰度下降与其整体磷酸化水平降低相关 (图 4b)。进一步比较正常与干旱条件下 PtobZIP18 的磷酸化谱,结果显示干旱特异性降低了其 Ser51 位点的磷酸化修饰 (图 4c)。为探究 Ser51 磷酸化对 PtobZIP18 蛋白稳定性的调控作用,构建了两种突变型PtobZIP18蛋白:将第51位丝氨酸(Ser51)替换为丙氨酸(PtobZIP18S51A)和天冬氨酸(Asp)(PtobZIP18S51D)。通过大肠杆菌表达重组蛋白PtobZIP18、PtobZIP18S51A和PtobZIP18S51D,并在杨树植物木质部发育期的细胞裂解液中检测其稳定性。实验发现,使用26S蛋白酶体抑制剂MG132处理可有效阻止His标签PtobZIP18的降解。这些结果表明,磷酸化修饰能显著增强PtobZIP18蛋白的稳定性(图 4d和e)。

体外磷酸化实验鉴定出PtoCIPK9激酶可直接磷酸化PtobZIP18蛋白。为验证其在植物中的功能,在烟草叶片中瞬时同时表达PtobZIP18与PtoCIPK9蛋白。在正常水分下,PtoCIPK9表达能维持PtobZIP18磷酸化水平并延缓其降解;然而,干旱胁迫(2小时内)破坏了PtoCIPK9介导的PtobZIP18磷酸化,导致PtobZIP18蛋白迅速降解(图 4f-h)。研究表明,干旱通过干扰PtoCIPK9对PtobZIP18 Ser51磷酸化修饰,从而降低其蛋白稳定性。

图 4 PtobCIPK9介导的PtobZIP18磷酸化降低抗旱能力

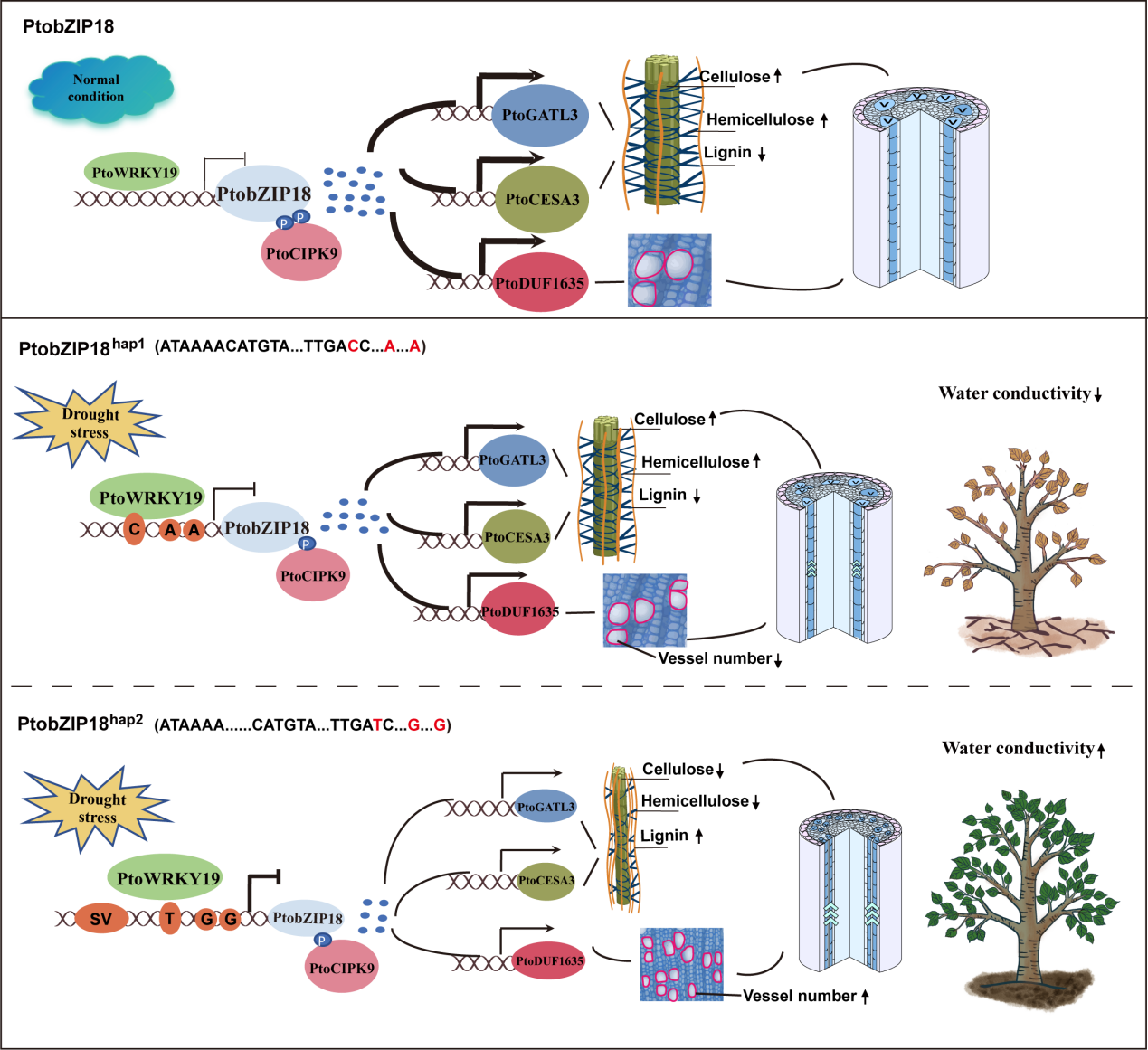

本研究阐明了PtobZIP18及其启动子自然变异(Hap1/Hap2)平衡调控杨树生长与抗旱的分子机制。在正常水分条件下,PtoWRKY19抑制PtobZIP18转录,但PtobZIP18蛋白仍通过激活下游靶基因PtoGATL3、PtoCESA3和PtoDUF1635促进茎干生长。当遭遇干旱胁迫时,双重调控机制显著降低PtobZIP18蛋白水平:一方面,干旱削弱PtoCIPK9激酶活性,导致其减少对PtobZIP18蛋白Ser51位点磷酸化修饰而加速其降解;另一方面,干旱诱导的PtoWRKY19进一步抑制PtobZIP18转录水平。自然变异在此过程中起关键作用:PtobZIP18hap2启动子因结构变异(SV)和单核苷酸多态性(SNP)导致其基础转录活性显著低于PtobZIP18hap1。在干旱胁迫下,这种固有的低转录活性与 PtoWRKY19 介导的诱导抑制相结合,导致PtobZIP18hap2单倍型中PtobZIP18表达量急剧下降,调控PtoGATL3/PtoCESA3/PtoDUF1635表达同步受抑。表型分析表明,PtobZIP18hap2单倍型木质部纤维素与半纤维素含量合成降低,木质素沉积增强,导管密度增高且单个导管管腔直径减小,显著提升了干旱胁迫下的水分运输效率,促使资源分配向抗旱适应性倾斜,揭示了自然变异通过调控核心转录因子实现生长-生存权衡的分子机制。

图 5 PtobZIP18及其自然变异调节杨树在干旱胁迫下的适应性发育

该研究整合群体遗传学与分子生物学等系统遗传学策略,揭示了杨树响应干旱胁迫与木质部发育的平衡调控机制,发现 PtobZIP18自然变异通过重塑木质部导管结构与细胞壁组分,显著提升水分运输效率,从而增强干旱适应性。这一发现为林木生长-抗旱协同优化育种奠定了重要理论基础。

北京林业大学生物科学与技术学院/林木遗传育种全国重点实验室博士研究生金卓颖和山东农业大学林学院李鹏副教授为论文共同第一作者,杜庆章教授、张德强教授与山东农业大学林学院刘丽君教授为本文通讯作者。北京林业大学杜亮副教授、吉骊副教授、权明洋副教授及团队多名研究生参与该研究工作。本研究得到了国家重点研发计划(编号:2021YFD2200800)、青年教师科研创新能力建设支持项目(编号:ZYGXQNJSKYCXNLZCXM-A1P)、中央高校基本科研业务费专项资金项目(编号:QNTD202501)、国家自然科学基金项目(编号:31872707和32471903)、中国霍英东教育基金会(编号:171020)以及111引智计划(编号:B20050)的联合资助。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.70261

作者:金卓颖

审核:杜庆章