北京林业大学庞晓明教授团队与英国赛恩斯伯里实验室(TSL)马文勃教授团队合作,在植物-病原互作领域取得重大突破。研究团队首次发现枣疯病植原体效应蛋白SJP39通过稳定宿主bHLH87转录因子,破坏赤霉素信号通路导致枣树矮化。该成果以" A Witches’ Broom Phytoplasma effector induces stunting by stabilizing a bHLH transcription factor in Ziziphus jujuba plants"为题,于近日发表在New Phytologist 期刊发表。

枣(Ziziphus jujuba Mill.)是我国重要的经济林树种,果实富含多种营养成分而深受消费者的喜爱,在我国多个地区广泛栽培。然而,由枣疯病植原体(Candidatus Phytoplasma ziziphi)引起的枣疯病(Jujube witches’ broom, JWB)是枣树最具破坏性的病害之一,对国内多个地区的枣产业造成的严重的损害。该病原主要寄生于枣树韧皮部,通过叶蝉媒介传播,感染后导致枣树出现丛枝、矮化以及花变叶等严重畸形症状和致死,威胁我国枣产业的健康发展。目前尚无安全有效的防治手段,解析其致病机制迫在眉睫。

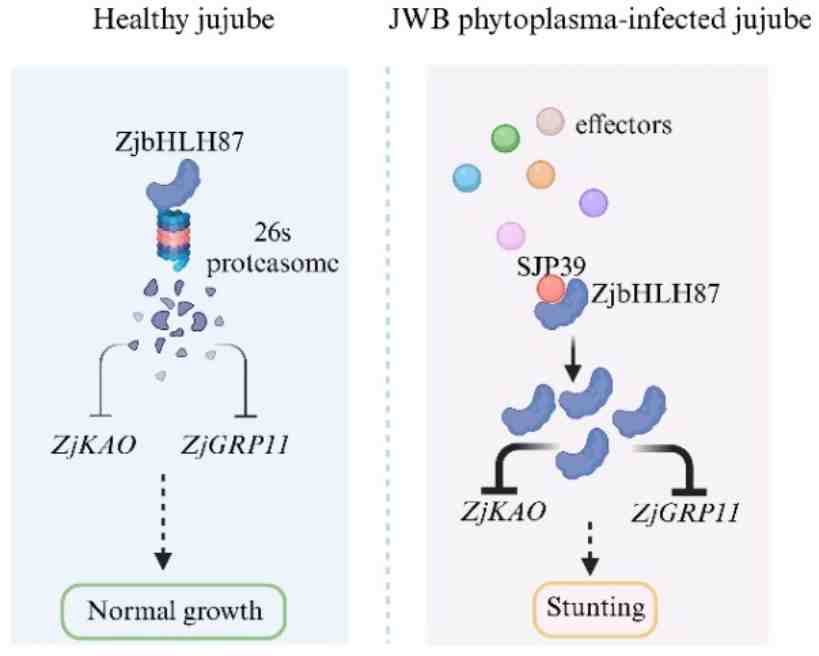

研究团队通过对枣疯病植原体基因组的系统分析,鉴定出72个潜在效应蛋白。研究发现,SJP39蛋白特异性结合枣ZjbHLH87,通过阻碍ZjbHLH87降解,使该转录因子蛋白复合物在枣中异常累积,进一步加重抑制赤霉素合成关键酶ZjKAO及响应因子ZjGRP11的表达,最终导致枣赤霉素合成减少,以及相应赤霉素途径的通路受阻,枣出现矮化症状。外源赤霉素处理无法逆转该表型,证实赤霉素信号通路被深度破坏。研究为枣疯病植原体致病表征的深层机制提供了重要见解。

图1. 枣疯病植原体效应蛋白SJP39靶向寄主ZjbHLH87转录因子的工作模型

庞晓明教授团队的研究方向之一为枣疯病的抗性育种和防治研究,团队一方面关注揭示病原菌的效应蛋白作用分子机制,另一方面进行大规模的枣属抗病种质的筛选和挖掘,首次发现‘蜜丝’等滇刺枣具有强的枣疯病抗性(Xu et al., 2023),还从300多份种质中筛选出“恢复型”抗性种质’HJJ’等(王超等,2024;幕子璇,2025),为抗病品种的选育和安全高效防控奠定了重要基础。

北京林业大学庞晓明教授与英国赛恩斯伯里实验室英国皇家学会院士马文勃教授为本论文的共同通讯作者,北京林业大学生物科学与技术学院杨爽博士为第一作者,薄文浩副教授,在读博士生袁轶,已出站博士后陈为凯,TSL已出站博士后Amelia H. Lovelace以及美国加利福尼亚大学河滨分校Dawn H. Nagel教授等多位成员参与了本论文的部分工作。该研究获得国家重点研发计划(2022YFD2200404)、国家自然科学基金、河北省院士合作重点单位“枣疯病病原菌、根际微生物与宿主枣的互作和致病机制”研究项目共同资助;杨爽获中国留学基金委(CSC)支持。

原文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70172

作者:庞晓明

审核:杜庆章